|

政治経済学的アプローチ

|

1.戦争と平和の原因を、国家を主体とする国際関係の構造と変動から考察し、平和の実現と維持をリアルに追求する社会科学的な考え方への案内を行う。

2.国際関係の特質をめぐる主な立場である(1)ホッブズ的無政府社会、(2)自由貿易平和主義的調和社会、(3)グロチウス的秩序社会の3者の対立と関係を理解することと、国際関係の中での政治と経済のダイナミックな関係を理解することとを通じて、国際関係をみる基本的視点を養う。

3.同時多発テロやさまざまな国際緊張、安全保障問題への日本のかかわり方を主体的に検討する知的基盤を養う。

|

教員:

佐々木 隆生(公共政策大学院) |

開講年:2004

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 全学教育科目, 学部でさがす, 法律/政治, 経済学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【講義概要】

複素数 “i” を使った微積分の立場から,既習の微積分をもう一度見直し,現代数学の基礎と応用を概観する.

なお,題名の「愛」は,言うまでもなく複素数 “i”(アイ)にかけた駄洒落だが,ややもすると無味乾燥に見えてしまう微積分が、複素数 “i” を使うことによって見通しが良くなり面白く感じられ,学生諸氏が少しでも数学を好きになってくれれば良いな,という願いもこめたネーミングである.

「数理のこころを知りたいならば,愛で始めよ微積分」

【スケジュール】

1. “i” と複素数

2. 複素多項式

3. 複素数平面

4. べき級数

5. 指数関数

6. オイラー(Euler)の公式

7. 円周率再論

8. 三角関数再論

9. 収束半径

10. 項別微分

11. 実関数の微分学再論

12. 線積分と留数

13. コーシー(Cauchy)の積分定理

14. 実関数の積分学再論

15. フーリエ(Fourier)級数

|

教員:

石川 剛郎(北海道大学大学院理学研究科) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【概要】

熱力学は熱現象に関する経験的法則を整理し、法則に体系化したものである.はじめに、理想気体を例にして熱力学的状態とそれを表す熱力学変数について学ぶ。

さらに熱力学の第1法則を導き,比熱等の幾つかの熱力学的量を導出し,熱力学を体系的に理解する。熱現象の可逆過程と熱力学の第2法則を考察し,エントロピーの概念を導入する。

【スケジュール】

1.熱現象

2.熱平衡状態(状態量の導入と理想気体の状態方程式)

3.熱力学第1法則(エネルギー保存則と基本的な熱力学的変化の過程の考察)

4.熱力学第2法則(不可逆過程の考察とエントロピーの導入)

|

教員:

辻見 裕史(北海道大学大学院電子科学研究所) |

開講年:2003

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学, 理学部, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

【講義目標】

前提から結論が論理的に正しく導かれているか否か、文論理(命題論理)の範囲で、判定できるようになること。

【スケジュール】

1. 初等言語 論理式

2. 選言 連言 否定 含意 論理的同値

3. 日常言語との比較

4. 真理表 恒真文

5. 論理的公理 推論規則

6. 証明可能性と決定手続き

7. 論理学の応用

8. 健全性定理 完全性定理

|

教員:

中戸川 孝治(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2001

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

※この教材には英語字幕がついています。

Original Video Materials:

1. Tips for English Speech Sounds (Unit 1-5)

2. Tips for Writing Sensible Paragraphs (Unit 6-10)

3. Steps toward Attractive Presentations (Unit 11-14)

北大発信型オリジナルビデオ教材:

1. 英語発音の基礎 (Unit 1-5)

2. パラグラフライティングの基礎 (Unit 6-10)

3. 魅力的なプレゼンテーションに向けて (Unit 11-14)

|

教員:

奥 聡、 土永 孝、 辻本 篤、 ジェフ ゲーマン(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2015

|

タグ:

english, japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 学部でさがす, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

情報倫理小冊子(日・英・中・韓)

本冊子は、情報学Iの授業で使われた情報倫理に関する資料です。留学生への対応のため、日本語、英語、中国語、韓国語の教材と なっています。なお、日本語教材は、文章や漫画のセリフを クリックすることで中国語の音声が流れるようになっています。

学校教育でお使いをご希望の場合には、お名前・ご所属・メールアドレスを明記の上、こちらまでご連絡ください。

This material was created with the supported of JSPS KAKENHI (20500823/23501129) /

本教材は、科研費(20500823、及び、23501129)の助成を受けて開発したものです。

|

教員:

布施 泉 (北海道大学情報基盤センター) |

開講年:2012

|

タグ:

chinese, english, japanese, korean, 全学教育科目, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

19世紀から20世紀初頭を中心としたロシア音楽のさまざまなジャンルに触れ、その特質、魅力を理解します。

|

教員:

高橋 健一郎(札幌大学外国語学部) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ムーミンはカバではありません!ムーミンたちはすべて、トーベ・ヤンソンが作り出した「いきもの」です。北欧に古くから伝わるサーガ(物語)に登場する妖精との類似が指摘されています。こうした北欧色が色濃く漂うムーミン物語を題材として、フィンランド人の自然観や人間観、人生観を学びます。これにより、自らがよりよく生きていくための指針を考えることが本授業の目標です。

しかし、なぜ今フィンランドなのでしょう?それは、とても小さく寒い国なのに、とても「熱い」国だからです。経済協力開発機構(OECD)が実施する15歳時の学力調査(PISA)で世界一を維持し続け、世界経済フォーラム(WEF)による国際競争力調査でも世界トップクラス。一方の日本はいずれも下降の一途。フィンランドと日本の明暗を分けているものはなんでしょうか?ムーミン物語を通じて日本の将来と自分の生き方について考えていきましょう。

|

教員:

池田 文人(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 心理/社会学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

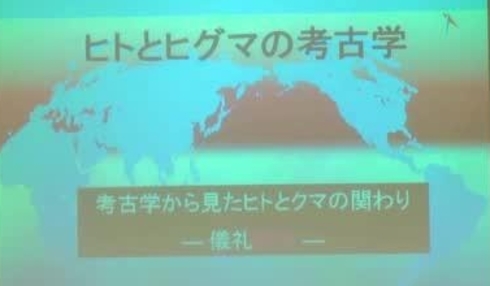

ヒグマ学入門

|

クマは食物連鎖の頂部にあって、古く旧石器時代から人類と緊張のある関わりをもってきました。とくにアイヌをはじめ極東諸民族はクマにたいして深い畏敬と敬愛の念をいだき、独特の付き合いをしてきたことが知られています。日本列島最大の陸上哺乳動物であるヒグマに関連するする各専門家の最新の研究成果を学んで、ヒグマを通して自然と社会の関係を考えましょう。

|

教員:

天野 哲也(総合博物館)、 増田 隆一(理学研究院)、 高橋 英樹(総合博物館)、 大原 昌宏(総合博物館)、 小野 裕子(藤女子大学)、 大舘 智志(低温科学研究所)、 前田 菜穂子(のぼりべつクマ牧場)、 関口 明(札幌国際大学)、 竹中 健(シマフクロウ環境研究所)、 間野 勉(道環境科学研究... |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 全学教育科目, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ピアノはどんな楽器か、どんな歴史を持っているのか、どんな風に弾くのか、社会や他の芸術とどの様に関わっているのか等を探ることにより、ピアノ音楽の楽しみ・魅力に迫ります。

|

教員:

渡辺 健二(東京芸術大学) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

パイプオルガンは数ある楽器の中でも最大の楽器として知られています。コンサート・ホールなどで演奏を聴く機会は増えてきたとはいえ、まだ身近とは感じられないパイプオルガンが北大のクラーク会館には設置されています。北大が音楽大学ではないにもかかわらず比較的大型のパイプオルガンをキャンパスに持つという極めて稀な好条件に恵まれていることをまったく知らずに卒業していく学生も多いでしょう。この講義では、パイプオルガンの音が出る仕組み、楽器の構造、歴史、国や地域による特徴の違い、キリスト教的背景、オルガンのために書かれた音楽などさまざまな視点からパイプオルガンにアプローチするとともに、受講者全員に実際にパイプオルガンの中に入ってもらい楽器に直接接してもらいます。また、レジストレーションという音色の選択によって同じ音楽がまったく異なった響きになるという作品解釈の問題など、パイプオルガンならではのさまざまな問題についても実際のオルガン演奏を交えてお話します。

|

教員:

藤原 一弘 (洗足学園音楽大学音楽学) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

Rubyで誰でもプログラミング

|

情報社会における学問の基礎力として,コンピュータと会話するプログラミングについて学ぶ。初歩から始め,課題の解決を通して,実践的に学ぶ。

本講義では,オブジェクト指向型のプログラミング言語Rubyを用いる。Rubyは,日本発の代表的なプログラミング言語で,オープンソースとして,世界中で広く使われている。最近は,Ruby on Railsなど,Webで使うソフトの開発環境として,世界的に注目されている。ごく初心者の場合は,より簡易なオブジェクト指向型言語に触れて,プログラミング言語Rubyの利用をめざす場合もある。

|

教員:

岡部 成玄(北海道大学情報基盤センター )、 布施 泉(北海道大学情報基盤センター)、 山本 裕一(北海道大学情報基盤センター)、 平林 義治(北海道大学情報基盤センター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

情報倫理小冊子(韓国語版)

|

本冊子は、情報学Iの授業で使われた情報倫理に関する韓国語版の資料です。

韓国・高麗大学との「コンテンツ交換プロジェクト」で作成されました。

|

教員:

布施 泉(北海道大学情報基盤センター)、岡部 成玄 (北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, korean, 全学教育科目, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

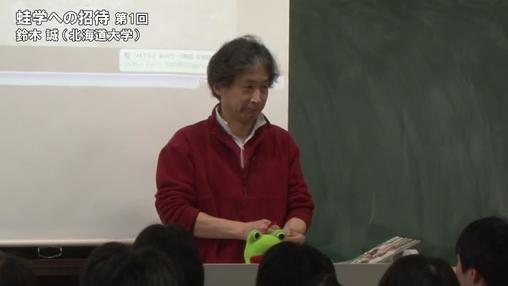

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両棲類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指しました。この水圏からの脱出、つまり陸上への進出は体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生につながり、私たちヒトの今日の存在の基礎となったのです。本講座は、現存する両棲類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両棲類周辺の環境を通して総合的に両棲類を捉えようとするものです。文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターすることも目的としています。

|

教員:

鈴木 誠(高等教育推進機構) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道唯一のプロオーケストラである札幌交響楽団(略称・札響)の演奏会を聴いてクラシック音楽に親しみます。

また、札響メンバーとの交流を通じて、音楽、楽器、芸術について考え、地域に根ざした音楽文化のあり方を思索します。

|

教員:

三浦 洋(北海道情報大学) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

人間と環境科学(1)

|

北大における調査研究は、理系・文系ともに、研究室・実験室ではないさまざまなフィールドで展開されています。この授業では、それらのフィールドの数種類を短い時間で直接体験してもらうことで、フィールド・サイエンスに興味・関心を持ってももらうことを目的としています。

|

教員:

上田 宏(北方生物圏フィールドセンター)、荒木 肇(北方生物圏フィールドセンター)、本村 泰三(北方生物圏フィールドセンター)、山田 敏彦(北方生物圏フィールドセンター)、東 隆行(北方生物圏フィールドセンター)、高橋 誠(北方生物圏フィールドセンター)、 傳法 隆 (北方生物圏フィールドセンター)... |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 北方生物圏フィールド科学センター, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

パイプオルガンは数ある楽器の中でも最大の楽器として知られています。コンサート・ホールなどで演奏を聴く機会は増えてきたとはいえ、まだ身近とは感じられないパイプオルガンが北大のクラーク会館には設置されています。北大が音楽大学ではないにもかかわらず、比較的大型のパイプオルガンをキャンパスに持つという極めて稀な好条件に恵まれていることをまったく知らずに卒業していく学生も多いでしょう。この講義では、パイプオルガンの音が出る仕組み、楽器の構造、歴史、国や地域による特徴の違い、キリスト教的背景、オルガンのために書かれた音楽などさまざまな視点からパイプオルガンにアプローチするとともに、受講者全員に実際にパイプオルガンの中に入ってもらい楽器に直接接してもらいます。また、レジストレーションという音色の選択によって同じ音楽がまったく異なった響きになるという作品解釈の問題など、パイプオルガンならではのさまざまな問題についても実際のオルガン演奏を交えてお話します。

|

教員:

藤原 一弘(洗足学園音楽大学音楽学) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 音楽 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

社会の第一線で活躍している方々の学生生活から現在に至るまでの体験談、キャリア形成についての講義、グループでのディスカッションなどを通じて、大学で「学ぶこと」と社会で「働くこと」の意義や関連性を考え、今後の自らのキャリアを考えるきっかけとすることができる。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育推進機構)、三上 直之(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 教育/学習, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

All-English Training for Giving a Campus Tour

|

I want you to be friendly,outgoing,personable,useful,and helpful. You can be all of these things and speak English in Sapporo at the same time. I want to help you know our campus and city,how to explain them,and — above all — to meet people who would appreciate your help.

This course is easy,normal,and hard. The easy part is the English language. The normal part is finding somebody who needs help. The hard part is offering help to them.

|

教員:

河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター) |

開講年:2012

|

タグ:

english, japanese, 全学教育科目, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 外国語教育センター, 教育学部, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Philip Seatonによる”Hokkaido University” series (2012年度版)です。

|

教員:

園田 勝英(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 濱井 祐三子(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 大野 公裕(北海道大学大学院メディア... |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 教育/学習, 教育学部, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Philip Seatonによる新ビデオ教材”Email Etiquette” seriesです。

|

教員:

園田 勝英(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 濱井 祐三子(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 河合 剛(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター)、 大野 公裕(北海道大学大学院メディア... |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 教育/学習, 教育学部, 文学/思想/言語 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

社会の第一線で活躍している方々の学生生活から現在に至るまでの体験談、キャリア形成についての講義、グループでのディスカッションなどを通じて、大学で「学ぶこと」と社会で「働くこと」の意義や関連性を考え、今後の自らのキャリアを考えるきっかけとすることができる。

|

教員:

|

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 教育/学習, 教育学部, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

人間の再発見

|

「私の隣にキリンはいない」。「昨日雨が降らなかったら、公園でサッカーができたのに」。これらの文と同じ情報をことば以外の方法(たとえば、図や絵)で簡単に表すことはできないでしょう。また、人間以外の動物のコミュニケーションでもこのような意味を表す仕組みはないと考えられています。しかし、人間であればどの言語の話者でも3歳にもなれば上記のような表現を簡単にすることができます。

この授業では、1950年代から始まった新しいことば研究の方法論(生成言語理論)を基調に、人間が持つことばのさまざまな側面について考えてみます。特に、自分の母語は自分にとってあまりにも当たり前のものなので、それを客体化してあらためて考えるということをしないばかりか、自分のことばのことは自分がよく知っていると思い込んでしまいがちです。人間のことばを操る能力は実際には大変不思議で、奥が深いものです。その特徴を少し知ることによって、自分自身を含めた人間というものを「再発見」する機会にすると同時に、人間の言語能力の研究方法を通して、科学的な研究の本質とは何かを考えます。

|

教員:

奥 聡(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/外国語教育センター ) |

開講年:

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 外国語教育センター, 学部でさがす, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

本授業は、北大を卒業し社会の各分野で活躍する方々を講師としてお招きし、学生時代から現在までの体験談などを話していただくが、これらを通じて、大学生活のあり方や将来のキャリアについて自ら考える能力を育成する。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 木村 純(北海道大学高等教育機能開発総合センター )、 三上 直之(北海道大学高等教育機能開発総合センター ) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 学部横断型プログラム, 教育/学習 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

※学内限定

|

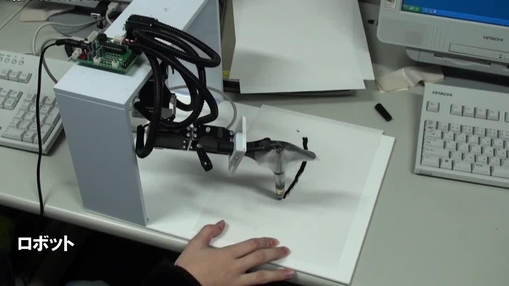

総合入試で入学した1年次学生に対して,北海道大学の各学部・学科等における学問について,その概論を学ぶ。また,様々な学部の最新の研究あるいは問題意識を知ることによって,本学の学生としての自覚を持ち,本学でのこれからの勉学への意欲を高めます。

本学で行われている様々な学問のおおよその全体像を理解し,同じ学部でも学科によって学ぶ内容が大きく異なったり,異なる学部でも同じような内容が学べたりすることを理解します。その上で,自分が本当に学びたいことは何なのか,将来どのようなことをしたいのか,どの学部が自分にあっているのかを十分に考えて,移行する学部・学科を決める参考にします。

|

教員:

和田 博美(北海道大学大学院文学研究科)、瀬名波 栄潤(北海道大学大学院文学研究科)、小野 哲雄(北海道大学大学院情報科学研究科)、荻原 亨(北海道大学大学院工学研究院)、松藤 敏彦(北海道大学大学院工学研究院)、生方 信(北海道大学大学院農学研究院)、内藤 哲(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 公開講座でさがす, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |